Reiner Klingholz

Blog Bevölkerung und Entwicklung

11.02.2026

Sachsen-Anhalt: alt und leer gelaufen

Wie der demografische Wandel der AfD in die Hände spielt

In Sachsen-Anhalt finden am 6. September Landtagswahlen statt. Den aktuellen Umfragen zufolge liegt dabei mit nahezu 40 Prozent eine Partei vorne, die noch an keiner Landes- oder Bundesregierung beteiligt war. Je nachdem, ob kleinere Parteien wie BSW, Grüne und FDP an der Fünfprozenthürde scheitern, könnte es für die AfD sogar zu einer Alleinregierung reichen. Deren sachsen-anhaltinischen Landesverband stuft der Verfassungsschutz als „gesichert rechtsextremistisch“ ein.

Weshalb aber wollen so viele Wählerinnen und Wähler ihre Stimme dieser radikalen Partei geben? Was versprechen sie sich von einer Regierung, die so ziemlich alles anders und besser machen will, deren Wahlprogramm aber kaum Besserung verheißt?

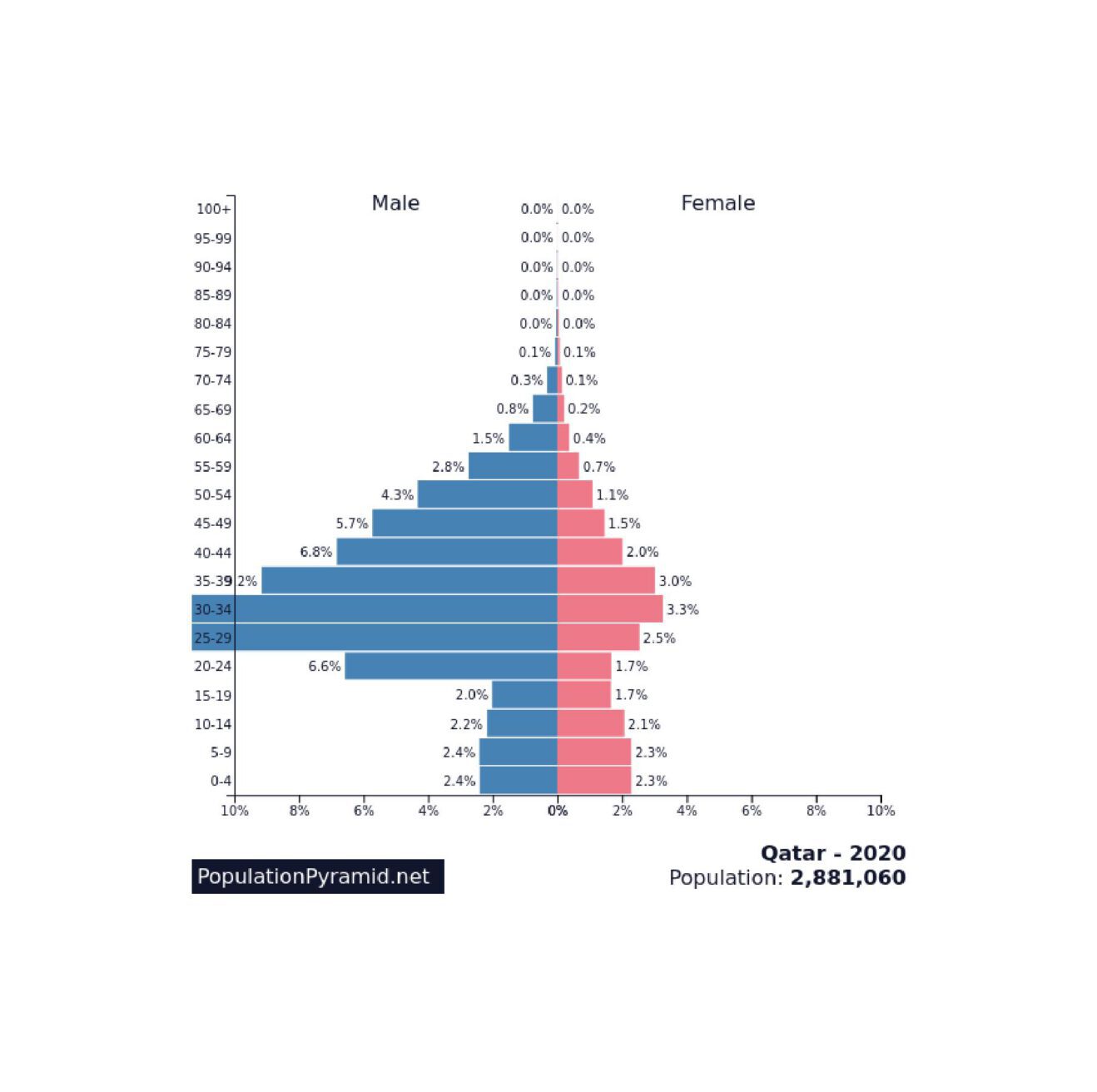

Zugegeben, Sachsen-Anhalt hat eine Reihe von Problemen: Es ist, gemessen am Bruttoinlandsprodukt je Einwohner, das ärmste aller Bundesländer. Und es leidet wie kein zweites unter den Folgen des demografischen Wandels. Sachsen-Anhalt hat seit 1990 mehr als ein Viertel seiner Einwohner verloren. Weil nach der Wende vor allem junge Menschen abgewandert sind und die Geburtenziffern vorübergehend auf ein historisches Tief abgesunken waren, ist die Restbevölkerung deutlich gealtert. Sachsen-Anhalt hat mit einem Durchschnittsalter von 48,3 Jahren die älteste Gesamtbevölkerung unter allen Bundesländern.

Aus dieser demografischen Verfassung resultieren wenig Nachwuchs und ein zunehmender Überschuss der Sterbefälle über die Geburten. Folglich werden dem Bundesland auch künftig die größten Bevölkerungsverluste vorhergesagt. Bis 2050, so schätzt das Statistische Bundesamt, dürften Sachsen-Anhalt noch einmal 18 Prozent der heute 2,1 Millionen Einwohner verloren gehen. Dieser Schwund kann kaum durch Zuwanderung kompensiert werden, denn für Menschen aus anderen Ländern ist Sachsen-Anhalt offenbar nicht sonderlich attraktiv: Ähnlich wie in Mecklenburg-Vorpommern haben lediglich rund 11 Prozent der Bevölkerung einen Migrationshintergrund, bundesweit sind es 26 Prozent.

Warum meiden die Menschen Sachsen-Anhalt?

Die Bevölkerungsverluste nach der Wende waren noch nachvollziehbar. Das Gebiet des heutigen Sachsen-Anhalts war zu DDR-Zeiten das Herz der Ost-Industrie. Maschinenbau, Chemieindustrie und Bergbau, vor allem die Braunkohleförderung, boten Zehntausenden Beschäftigung, bescherten dem Land aber auch eine Rekordverschmutzung von Luft, Wasser und Böden. Mit dem Ende der Planwirtschaft konnte kaum einer der maroden und umweltschädlichen volkseigenen Betriebe überleben. Fast die Hälfte aller Jobs ging zwischen 1990 und 2000 verloren und die Arbeitslosigkeit stieg auf 20 Prozent. Das war Negativrekord der Republik und er wäre noch negativer gewesen, wären nicht so viele Menschen gen Westen abgewandert. Vor allem die Jungen kehrten dem Land den Rücken, auf der Suche nach Ausbildungs- und Arbeitsplätzen, aber auch, weil die Verdienstmöglichkeiten im Westen besser waren und weil sie ihre neue Reisefreiheit genießen konnten.

Die Arbeitslosigkeit unter Männern lag damals in den neuen Bundesländern höher als die unter Frauen. Männer waren von der Deindustrialisierung stärker betroffen, denn sie waren zu DDR-Zeiten eher in den „Malocherjobs“ beschäftigt, in der Produktion oder im Bergbau, während Frauen tendenziell im Dienstleistungsbereich, im Bildungs- und Gesundheitssektor tätig waren, wo es nicht zu Arbeitsplatzverlusten kam. Eigentlich wäre damit der Abwanderungsdruck auf Männer größer gewesen als auf Frauen.

Frauenmangel, Bildungsmangel und rechtes Wahlverhalten

Interessanterweise waren es aber dennoch überwiegend junge Frauen, die in den ersten zwei Jahrzehnten nach der Wende Sachsen-Anhalt (wie auch die anderen Ost-Bundesländer) im Saldo verlassen haben. In weiten Teilen der vom Strukturwandel gebeutelten Gebiete kamen in der Altersklasse der 18- bis 29-Jährigen auf 100 Männer nur noch etwa 80 Frauen. Entsprechend gab es einen Überschuss an jungen Männern, und die waren nicht mehr wie im Sozialismus die „Helden der Arbeit“, sondern im schlimmsten Fall gering qualifiziert, arbeitslos und ohne Chance auf eine Partnerin. Eine brisante Mischung.

Womöglich war es kein Zufall, dass die Erfolge einer rechtsextremen Partei, damals der NPD als Vorläuferin der AfD, bei der Bundestagswahl 2005 in den neuen Bundesländern dort am größten waren, wo der Frauenmangel am höchsten war. Im Osten von Sachsen beispielsweise, wo der Überschuss an jungen Männern bei über 25 Prozent lag, kam die NPD bereits auf über fünf Prozent. Vor allem diese Altersklasse hat damals rechtsaußen gewählt, und die Männer doppelt so häufig wie die Frauen.

Jung, schlau, Frau – und weg

Der Hauptgrund für die selektive Frauenabwanderung nach der Wende, die eine soziale und intellektuelle Erosion zur Folge hatte, waren eklatante Bildungsunterschiede. Um die Jahrtausendwende herum stellten die Mädchen im Osten Deutschlands über 60 Prozent der Abiturjahrgänge, die Jungen hingegen 60 Prozent der Hauptschulabsolventen. Unter jenen, die sogar am Hauptschulabschluss scheiterten, waren mit fast 15 Prozent etwa doppelt so viele Jungen wie Mädchen. Die mit Abstand meisten Schulversager gab es in Sachsen-Anhalt.

Mit dem Abitur in der Tasche waren die jungen Frauen im Vergleich zu ihren männlichen Altersgenossen mit oder ohne Hauptschulabschluss wesentlich selbstbewusster und fähiger, im Westen eine Berufskarriere aufzubauen. Die meisten der abgewanderten Frauen hatten Erfolg und schlugen dort Wurzeln, während viele der zunächst abgewanderten jungen Männer nach einiger Zeit enttäuscht in ihre alte Heimat zurückkehrten.

Auch die Suche nach einem potenziellen Partner spielte bei der Abwanderung eine Rolle. In den neuen Bundesländern orientierten sich Frauen bei der Partnerwahl tendenziell sozial „nach oben“. Es fehlte aber schlicht an ausreichend gebildeten und gut verdienenden Männern, die den Ansprüchen der jungen Frauen genügen konnten. Die fanden sie häufig erst jenseits der ehemals deutsch-deutschen Grenze. Im Osten blieben somit junge Männer zurück und viele von ihnen richteten sich in ihrer beruflichen Perspektivlosigkeit ein.

Schon die NPD richtete sich damals speziell an die Wählergruppe der enttäuschten Männer: Im Parteiprogramm ging es viel um das klassische Familienbild mit dem Mann als Ernährer und einer Partnerin als Hausfrau und Mutter. Diese „sollte nicht aus finanziellen Gründen außerhäuslich arbeiten müssen, da der Beruf in der Familie sie voll auslastet“. „Die heutige Gleichmacherei zwischen Frau und Mann lehnen wir ab“, hieß es im Programm der Republikaner, einer anderen Rechtspartei, die in den 1990er und 2000er Jahren gewisse Erfolge in West und Ost erzielen konnte.

Wenn Männer auf Familie machen

Genau mit dieser Art von „Familienpolitik“ macht auch heute die sachsen-anhaltinische AfD Wahlkampf, in deren 22-köpfiger Landtagsfraktion gerade mal zwei Frauen sitzen. Die demografische Lage des Bundeslands vor Augen, fordert sie im Entwurf für ihr „Regierungsprogramm“ allerlei Vergünstigungen für die „Familie aus Mann und Frau“, darunter eine Babyprämie von 4.000 Euro. Alles von Kindergärten über das Schulessen bis zum Deutschlandticket für Familien soll ungeachtet der prekären Finanzlage des Bundeslandes kostenfrei sein, in der Hoffnung damit „das Aussterben des deutschen Volkes“ aufhalten zu können. Gleichzeitig ist der AfD der ohnehin geringe Migrantenanteil in Sachsen-Anhalt ein Dorn im Auge. Zwar braucht das Bundesland mangels eigener Potenziale Arbeitskräfte aus anderen Ländern wie kaum ein anderes, aber „Remigration“ soll auch zwischen Stendal und dem Burgenlandkreis für ethnische Homogenität und Wohlstand sorgen.

Wahlanalysen zufolge ist die AfD heute bei jener männlichen Altersgruppe besonders beliebt, der damals die Frauen abhandengekommen sind. Wer zu Beginn der 2000er Jahre Anfang 20 war, ist heute um die 45 Jahre alt – und wählt mehrheitlich die AfD. Die Jahrgänge der gebeutelten und frustrierten Männer sind lediglich im Zeitverlauf nach oben gerutscht.. Aber auch regional passt das Bild: Wo der Mangel an jungen Frauen einst am höchsten war, feiern die Rechtsextremen ihre größten Erfolge. Das alles mag Zufall sein, denn nicht jede Korrelation bedeutet auch einen ursächlichen Zusammenhang. Aber es würde sich lohnen, nach der nächsten Wahl einmal genauer auf die Daten zu schauen.

Eigentlich ist Sachsen-Anhalt ein tolles Bundesland

Inhaltlich lässt sich der Höhenflug der AfD ohnehin nicht erklären. Das Land hat die schwersten Zeiten hinter sich. Die katastrophalen Umweltbedingungen aus DDR-Zeiten sind Vergangenheit, alte Dreckschleudern geschlossen und aus dem Weg geräumt, viele Braunkohletagebaulöcher zu Seenlandschaften geworden. Bei der Arbeitslosigkeit ist Sachsen-Anhalt nur noch fünftletztes Bundesland. Der Statistik zufolge fehlen sogar über 15.000 qualifizierte Arbeitskräfte.

Die Durchschnittsmieten sind nicht einmal halb so hoch wie in Bayern oder Baden-Württemberg. Mit Halle und Magdeburg hat Sachsen-Anhalt zwei attraktive Hochschulstandorte. Wer von Niedersachsen über die Grenze fährt, trifft auf merklich bessere Straßen, der Aufbau Ost lässt sich nicht übersehen. Die meisten Kleinstädte sind aufgehübscht und kein anderes Bundesland hat so viele Unesco-Weltkulturerbestätten, darunter das Bauhaus in Dessau, der Dom zu Quedlinburg oder die Lutherstätten in Wittenberg und Eisleben. Die Tourismusindustrie könnte erblühen, gäbe es für sie nur genug zugewanderte, aber von der AfD ungewollte Arbeitskräfte. Die Windenergie könnte ein wichtiger Wirtschaftsfaktor bleiben, wollte die AfD die „Mühlen der Schande“ nicht abreißen und durch Kraftwerke ersetzen, die heimische Braunkohle und russisches Gas verfeuern.

Sachsen-Anhalt könnte unter einer mutigen und stabilen Regierung eine gute Zukunft vor sich haben. Wäre da nicht die Landtagswahl im September.

23.01.2026

Mehr Sterbefälle als Geburten

Immer mehr Länder bewegen sich in die „Netto-Todeszone“

Das waren noch Zeiten. Viele Jahre galt Frankreich als das Land mit erfolgreicher Familienpolitik: Sehr gute Betreuungsbedingungen für die Kleinen, ein hoher Anteil von Müttern im Erwerbsleben und Geburtenziffern von annähernd zwei Kindern je Frau, ein Niveau, das kaum ein Land in der EU erreichte. Schon lange nicht der große Nachbar im Osten: Die Frauen zwischen Rügen und dem Bodensee bekamen rund ein Drittel weniger Kinder als die Französinnen.

Während in Deutschland aufgrund niedriger Kinderzahlen schon seit 1972 in jedem Jahr mehr Menschen versterben als Neugeborene hinzukommen, war es in Frankreich stets umgekehrt. Dort wuchs die Bevölkerung Jahr für Jahr aus zwei Gründen: wegen des Geburtenüberschusses und weil Zuwanderer ins Land kamen. In Deutschland wuchs sie auch, aber einzig wegen der Migration. Anfang der 2000er Jahre gingen die Bevölkerungsprognosen noch davon aus, dass Frankreich Deutschland bis Mitte des Jahrhunderts an Einwohnern überflügeln würde.

Doch das ist demografischer Schnee von gestern. Das Familienwunder Frankreichs ist vorüber. 2025, so vermeldet das französische Statistikamt INSEE, gab es erstmals seit Ende des Zweiten Weltkriegs mehr Verstorbene als Neugeborene. Nur noch 1,56 Kinder je Frau kamen zur Welt, ein Rekordtief für Frankreich und deutlich weniger, als es den Berechnungen nach für ein stabiles Rentenniveau sein müssten.

Auf die Sozialsysteme Frankreichs, die ohnehin unter Stress stehen, kommen damit noch schwerere Zeiten zu. Auch dort gehen die in den 1960er Jahren geborenen Babyboomer mittlerweile in den Ruhestand. Und der währt länger als in Deutschland, weil Frankreich eine rund zwei Jahre höhere Lebenserwartung aufweist. Französinnen werden im Schnitt fast 86 Jahre alt, Männer gut 80 Jahre.

Damit sinkt, wie in praktisch allen Industrie- und längst auch vielen Schwellenländern der Anteil der erwerbstätigen Bevölkerung, während jener der Ruheständler steigt. Doch trotz der erkennbaren Probleme weigert sich die französische Wählerschaft hartnäckig zu akzeptieren, dass das gesetzliche Rentenalter, das derzeit schrittweise auf gerade mal 64 Jahre angehoben wird, weiter erhöht werden muss. Die anhaltende Regierungskrise Frankreichs beruht im Wesentlichen auf landesweiten Protesten gegen ein höheres Renteneintrittsalter.

Europaweites Phänomen

Regionen mit einem Überschuss der Sterbefälle über die Geburten, sogenannte Netto-Todeszonen, breiten sich längst über die ganze EU aus. Rund 90 Prozent der Union sind davon betroffen. Wo mehr Menschen aus dem Leben treten als neue hinzukommen, fällt die natürliche Bevölkerungsbilanz ins Negative. Für die EU als Ganze betrachtet gilt das seit 2012. Nur aufgrund von Zuwanderung ist sie nicht geschrumpft, sondern gewachsen. Doch auf Dauer dürfte die Migration einen Bevölkerungsrückgang nicht mehr kompensieren. Nach den Vorausberechnungen der europäischen Statistikbehörde Eurostat wird die Einwohnerzahl der (heutigen) EU selbst bei einer angenommenen Nettozuwanderung von 1,2 Millionen Personen pro Jahr bis 2070 von heute etwa 450 Millionen auf 432 Millionen sinken.

In Deutschland verzeichnet gerade noch ein knappes Dutzend der insgesamt 401 Landkreise und kreisfreien Städte einen Geburtenüberschuss. Das sind Groß- und Universitätsstädte wie München, Frankfurt, Freiburg oder Mainz, die attraktiv genug sind, um viele junge Menschen anzuziehen, aus denen dann auch Familiengründer werden, sowie die beiden Landkreise Cloppenburg und Vechta in Westniedersachsen mit ihren traditionell relativ hohen Kinderzahlen. Der Rest der Kreise ist auf den Karten von Eurostat rot bis dunkelrot eingefärbt, was für einen zum Teil hohen Sterbeüberschuss steht. Das gilt vor allem für Ostdeutschland inklusive Berlin, wo überall mehr Menschen versterben als geboren werden. In manchen Kreisen wie Uckermark oder Spree-Neiße in Brandenburg, im sachsen-anhaltinischen Stendal oder in Thüringens Suhl beträgt der jährliche Sterbeüberschuss mehr als ein Prozent. Da dort die Bevölkerung bereits stark gealtert ist und die wirtschaftlich-politische Lage für Zuwanderer wenig attraktiv erscheint, stellt sich mancherorts bald die Frage, wer als letzter das Licht ausmacht.

Damit ist Ostdeutschland die massivste Netto-Todeszone der EU. Punktuell problematisch ist die Lage auch in Nordwestspanien, in Teilen Portugals, Italiens, in Griechenland und Bulgarien, sowie in den baltischen Ländern. Einen flächendeckenden Geburtenüberschuss gibt es einzig in Irland und im nicht zur EU gehörenden Island.

Halbiert sich Chinas Bevölkerung?

Weltweit betrachtet sieht es nicht viel anders aus. Überall in den mittel und weit entwickelten Ländern sinken die Geburtenzahlen, während die Sterbezahlen steigen. Zwei Drittel der Menschheit leben in Ländern, in denen weniger als zwei Kinder je Frau zur Welt kommen. Ostasien mit Japan, Südkorea und China verzeichnet seit Jahren einen Sterbeüberschuss, der nicht durch ausreichend Zuwanderung ausgeglichen wird, weshalb die Bevölkerungszahlen bereits sinken. China dürfte nach den Projektionen der UN-Bevölkerungsabteilung bis 2050 über 100 Millionen, bis 2100 etwa die Hälfte der heute etwa 1,4 Milliarden Einwohner verlieren. Die stärkste Verlustphase steht dem Land zwischen 2024 und 2054 bevor, wenn die geburtenstarken Jahrgänge aus der frühen Phase der Mao-Regierung auf ihre letzte Reise gehen. Damals, zwischen 1950 und 1970, brachten die Chinesinnen noch ungefähr sechs Kinder zur Welt. Heute ist es nur noch eins.

Make America small again

Selbst die USA, lange ein Garant für vergleichsweise hohe Kinderzahlen und einen Geburtenüberschuss, stehen vor einer demografischen Zeitenwende. Beide Kennzahlen haben klassischerweise von einer hohen Migration profitiert. Denn die Zugewanderten waren im Schnitt jünger als die alteingesessene Bevölkerung und bekamen mehr Kinder. Jetzt aber ist die US-Geburtenziffer auf 1,6 Kinder je Frau abgesackt und die Babyboomer aus der Nachkriegszeit erreichen langsam ihr Lebensende. Prognosen gehen davon aus, dass auch die USA im Jahr 2030 zur Netto-Todeszone werden und der Bevölkerungszuwachs bis Mitte des Jahrhunderts ein Ende findet.

Womöglich sogar noch deutlich früher. Denn Grenzschließungen und Massendeportation von Migranten unter der Trump-Regierung haben dazu geführt, dass die Netto-Zuwanderung in die USA, einst ein Musterbeispiel für ein Einwanderungsland, im Jahr 2025 erstmals auf null gefallen ist. Ein Hauptfaktor für die positive demografische und wirtschaftliche Entwicklung der Vergangenheit ist damit außer Kraft gesetzt. Und das bedeutet: Make America small again.

13.01.2026

So wird das nichts

Warum eine wirksame Klimapolitik so schwierig ist – und noch schwieriger wird

Machen wir einmal eine nüchterne Analyse: Wo liegen die Ursachen für die multiplen und sich zum Teil gegenseitig verstärkenden Umweltkrisen unserer Zeit? Insbesondere für den Klimawandel, aber auch für Artenschwund, Verschmutzung der Weltmeere, Verlust der Regenwälder und so weiter?

Die ehrliche (und unbequeme) Antwort müsste lauten: Die Ursachen liegen in unserer gegenwärtigen Art zu konsumieren und an der dominierenden Wirtschafts- und Gesellschaftsform des Kapitalismus, der es privaten Unternehmern im Wettbewerb mit anderen ermöglicht, möglichst viele Waren herzustellen, neue Produkte zu erfinden und Profit einzufahren.

Diese Form des Wirtschaftens hat in einer stetig wachsenden Zahl von Ländern Wohlstand geschaffen. Dieser Wohlstand beruht aber bis dato auf der Extraktion natürlicher Rohstoffe wie Kohle, Öl und Gas. Wird die darin enthaltene Energie genutzt, fällt das Klimagas Kohlendioxid in einem Ausmaß an, das von den natürlichen Kreisläufen nicht mehr schadlos abgebaut werden kann. Es reichert sich in der Atmosphäre an, bremst die Wärmerückstrahlung der Erde ins All und verursacht den menschengemachten Klimawandel. Das sind die Kollateralschäden der Wohlstandsmehrung. Wohlstand ist, so der logische Schluss, schlecht fürs Klima.

Die Hauptverursacher der menschengemachten Klimaveränderung sitzen in den wohlhabenden Ländern. Dort wird der Löwenanteil aller globalen Güter konsumiert und dort wurden seit Beginn der Industrialisierung, kumuliert betrachtet, die meisten fossilen Brennstoffe verheizt. Dass die Reicheren umweltschädlicher sind als die Ärmeren, gilt nicht nur international, sondern auch innerhalb eines Landes: So ist der Treibhausgasausstoß der wohlhabendsten zehn Prozent in Deutschland sechsmal größer als bei der ärmeren Hälfte der Bevölkerung. Interessanterweise ist der Ressourcenverbrauch statistisch gesehen bei jenen sozialen Gruppen am höchsten, die am meisten Umweltbewusstsein und die beste Bildung aufweisen. Also in der gehobenen Mittelschicht mit guten Einkommen.

Einfach weniger konsumieren?

Die auf den ersten Blick naheliegende Konsequenz aus diesen Zusammenhängen wäre, den Konsum zu reduzieren, die Reichen zu enteignen und den Kapitalismus abzuschaffen. Aber das wird nicht funktionieren. Keine Gesellschaft wäre dazu bereit. Für die Politik wäre es, zumindest in halbwegs demokratischen Staaten, der Selbstmord. Denn die neue Bescheidenheit wäre Gift für die Volkswirtschaft. Weniger Konsum bedeutet Firmenpleiten, weniger Investitionen, Jobverluste, Arbeitslosigkeit und kollabierende staatliche Einnahmen. Ökonomen nennen das eine „Unterkonsumtionskrise“. Kaum anzunehmen, dass die Menschen sich dafür begeistern würden.

Ambitionierte Ziele – schlappe Umsetzung

Nun ist es nicht so, dass die meisten politisch Verantwortlichen nicht um die Gefahr der Umweltkrisen Bescheid wüssten und längst Besserung gelobt hätten. Lang ist die Liste der Absichtserklärungen, die von einem gewachsenen Umweltbewusstsein zeugen, von der UN-Biodiversitätskonvention bis zum Pariser Klima-Abkommen. Mit letzterem beschlossen vor einem Jahrzehnt 195 Unterzeichnerstaaten (und damit praktisch die gesamte Weltgemeinschaft) die Erderwärmung auf deutlich unter zwei Grad, möglichst auf 1,5 Grad gegenüber dem vorindustriellen Wert zu begrenzen.

Zwar haben seither viele Länder die Nutzung erneuerbarer Energien ausgebaut und einen internationalen Emissionshandel implementiert. Doch im Jahr 2025 ist der globale Treibhausgasausstoß abermals auf ein neues Rekordniveau gestiegen, weil viele Schwellenländer einen Entwicklungsaufholbedarf haben und auch weil sich Staaten wie die USA aus dem Paris-Abkommen verabschiedet haben und deren Präsident den menschengemachten Klimawandel als „Hoax“, als Schwindel, bezeichnet.

Deutschland auf Kurs, aber viel zu langsam

Deutschland, das sich gerne als Vorreiter im Klimaschutz präsentiert, hat seine Kohlendioxid-Emissionen gegenüber dem Referenzjahr 1990 um fast die Hälfte reduziert, unter anderem, weil Kohlekraftwerke stillgelegt und Wind- und Solarkraftwerke gebaut wurden. Aber ein guter Teil der Einsparungen während der letzten 35 Jahre erklärt sich durch den Zusammenbruch ineffizienter DDR-Industrieanlagen und aus der aktuellen Wirtschaftsschwäche. Damit hat Deutschland erst einmal die niedrig hängenden Früchte im Klimaschutz geerntet, also den einfachen Teil der Einsparungen erledigt.

Um das Ziel der Bundesregierung der Klimaneutralität, also Netto-Null-Emissionen im Jahr 2045 zu erreichen, verbleiben gerade mal 20 Jahre. In dieser Zeit müssten genauso viele Treibhausgase vermieden werden wie zwischen 1990 und 2025. Dass diese zweite Etappe deutlich schwieriger werden wird als die erste, sieht man nicht nur daran, dass sie deutlich kürzer ist als die erste, sondern auch daran, dass heute immer noch 79 Prozent der genutzten Primärenergie aus fossilen Quellen stammen. Und daran, dass die Emissionen im Jahr 2025 trotz lahmender Wirtschaft gegenüber Vorjahr praktisch nicht gesunken sind und immer noch bei geschätzten 570 Millionen Tonnen Kohlendioxid liegen.

Auch ein Land wie Finnland, das trotz der Lage im hohen Norden auf deutlich weniger Pro-Kopf-Emissionen als Deutschland kommt und das sich vorgenommen hat, schon bis 2035 klimaneutral zu werden, kommt dabei nicht wie geplant voran. In Russland steigen die Emissionen sogar, während sie in den USA kaum zurückgehen. Die aktuelle US-Regierung („Drill Baby Drill“) beteiligt sich nicht einmal mehr an den Klimaverhandlungen, hat die Emissionsminderungsziele der Vorgängerregierung gekippt, beschleunigt den Ausbau fossiler Kraftwerke und betrachtet die Klimaforschung als Geldverschwendung.

Auch deshalb hat die Weltgemeinschaft im Jahr 2024 erstmals das 1,5-Grad-Ziel gerissen. Offiziell gilt das Ziel zwar erst als verfehlt, wenn die 1,5 Grad im 20-jährigen Mittel überschritten werden. Aber das dürfte nach heutigen Stand ohnehin passieren: Selbst wenn alle Länder ihre laut Paris-Protokoll angekündigten Emissionseinsparungen umsetzen würden, stiege die globale Erwärmung bis zum Jahr 2100 auf 2,3 bis 2,5 Grad. Weil die Ankündigungen aber meist hinter der Umsetzung zurückbleiben, droht es um mindestens 2,8 Grad wärmer zu werden, mit katastrophalen Folgen für die meisten Weltregionen.

Der Planet und das Politische

Warum aber droht das Pariser Abkommen zu scheitern, das einst als großer Erfolg der internationalen Umweltdiplomatie feiert wurde? Dahinter stecke ein systemischer Denkfehler, wie es der Historiker Dipesh Chakrabarty von der Universität von Chicago in seiner Theorie der Unvereinbarkeit des Planetaren mit dem Politischen erklärt: Danach beruhen Klimawandel und all die anderen Umweltveränderungen auf menschlichem Aktivitäten. Indem der Mensch den Planeten nach seinen Vorstellungen gestaltet, beeinflusst er das Erdsystem mit seinen globalen Kohlenstoff-, Stickstoff- und Wasserströmen. Das ist dem Planeten zwar völlig egal, aber es verändert die irdischen Lebensbedingungen in einer Art und Weise, die den Menschen nicht egal sein können.

Das Problem ist, dass das Erdsystem eine untrennbare Einheit darstellt. Von den Treibhausgasemissionen ist der gesamte Planet betroffen, er reagiert als Gesamtheit, ganz egal aus welchen Quellen oder Ländern die Kohlendioxidmoleküle stammen. Die Menschheit aber, die sich im eigenen Interesse um ein möglichst stabiles und lebensfreundliches Erdsystem kümmern sollte, so Chakrabarty, tritt nicht als Einheit in Erscheinung. Sie hat höchst unterschiedliche Vorstellungen davon, wie sie die verfügbaren Ressourcen ausbeutet und wie sie auf die erkennbaren Umweltveränderungen reagieren soll.

So haben ölfördernde Länder oder die Kohlelobby andere Prioritäten als die Menschen in Kiribati oder Bangladesch, denen das Wasser in einer wärmeren Welt bald schon bis zum Hals steht. Auf der letzten UN-Klimakonferenz COP30 im brasilianischen Belém konnten Saudi-Arabien sowie andere arabische Länder und Russland gegen die Mehrheit der teilnehmenden Staaten einen verbindlichen Ausstiegsfahrplan für fossile Energie verhindern, mit dem Argument die Einnahmen aus dem Öl- und Gasgeschäft seien zentral für ihre Staatshaushalte. Sie lassen sich ihr klimaschädliches Geschäftsmodell nicht verbieten. Die Menschheit ist sich also alles andere als einig, wie sie dem menschengemachten Klimawandel begegnen soll.

Klimaschutz, der nur international zu bewerkstelligen ist, wird also nicht einfacher, zumal er angesichts anderer Krisenherde, nicht mehr weit vorne auf der Sorgenliste der Menschen steht.

Koalition der Willigen

Das darf aber kein Grund sein, in Fatalismus zu verfallen oder aus lauter Verzweiflung die Vorhersagen der Klimaforschung zu ignorieren. Solange es nicht gelingt, international an einem Strang zu ziehen, ist es umso wichtiger, dass sich jene Länder, die den Klimaschutz ernst nehmen, in einer Koalition der Willigen zusammenschließen und Erfahrungen austauschen, wie sich die Emissionen am schnellsten reduzieren lassen.

Dabei sollten Bevölkerung und Politik besser als bisher zusammenarbeiten, denn beiden Parteien kommt eine große Verantwortung zu: Eine wirksame Klimapolitik erfordert technische, politische, wirtschaftliche und gesellschaftliche Veränderungen. Die meisten Menschen aber scheuen Veränderungen. Und Politiker scheuen sich, den Bürgerinnen und Bürgern allzu viele Veränderungen zuzumuten, weil sie wiedergewählt werden wollen. So aber versagen beide, Bevölkerung und Politik.

Persönliche Klimabilanz ziehen

Was aber wären die wichtigsten Aufgaben? Für jede und jeden Einzelnen wäre der erste Schritt, sich einen Überblick über den persönlichen Kohlendioxid-Ausstoß zu verschaffen. Das geht am besten und ganz einfach über den CO2-Rechner des Umweltbundesamtes https://uba.co2-rechner.de/de_DE/ oder des WWF https://www.wwf.de/themen-projekte/klimaschutz/wwf-klimarechner. Das Ergebnis ist in der Regel ernüchternd. Ich selbst habe gerade Bilanz gezogen und liege mit knapp acht Tonnen CO2-Äquivalenten (bei den CO2-Äquivalenten werden auch die übrigen Treibhausgasemissionen mitberücksichtigt) im Jahr zwar unter dem deutschen Schnitt von gut zehn Tonnen, aber immer noch deutlich über dem, was klimaneutral wäre. Der Klimarechner zeigt aber auch, wo sich etwas einsparen lässt. Tipps dazu gibt es auf den gleichen Webseiten.

Dabei gilt generell, dass sich der eigene CO2-Fußabdruck zu etwa einem Drittel durch persönliche Verhaltensänderungen reduzieren lässt. Eine solche CO2-Diät bedeutet: Weniger ins Flugzeug steigen, ÖPNV oder Fahrrad statt PKW benutzen, keine überdimensionierten oder fossil betriebenen Autos fahren, keine Kreuzfahrtschiffe betreten, Plastik vermeiden, nur Dinge kaufen, die man wirklich braucht, regional und saisonal einkaufen, weniger Fleisch essen, den Zierrasen im Garten zu einem Gemüsebeet umrüsten und so weiter. Diese Tipps sind hinlänglich bekannt.

Auch wenn es sich bei den meisten einzelnen Einsparungen um geringe Prozentbeiträge handelt, in der Summe läppert es sich. Der Klimawandel wird nicht durch einen Geniestreich oder eine Patentlösung gestoppt, sondern durch tausende von Einzelleistungen von Milliarden von Menschen.

Klimaschutz braucht Ordnungsrecht

Individuelle Verhaltensänderungen sind allerdings kein Ersatz für die richtige Rahmensetzung durch die Politik. Sie hat die Aufgabe, ordnungsrechtliche Vorgaben zum Klimaschutz zu machen und sie überzeugend an die Bevölkerung zu vermitteln. Sie ist für die restlichen zwei Drittel der CO2-Diät verantwortlich, denn viele Emissionen lassen sich auf persönlicher Ebene gar nicht vermeiden: Wo Busse und Bahnen nicht fahren, ist es schwierig ohne Auto zur Arbeit zu kommen. Die Ölheizung in der Mietwohnung kann ein Mieter nicht durch eine Wärmepumpe ersetzen. Und im Supermarkt oder bei Online-Händlern ist es nahezu unmöglich klimaneutral einzukaufen.

Wenn die Politik die für den Klimaschutz notwendigen verbindlichen Regeln, Gebote und Verbote erlässt, macht sie sich allerdings nicht nur Freunde. Viele Menschen betrachten solche Vorgaben als unzulässige Einschränkungen ihrer Freiheit. Politiker auch. CSU-Chef Söder etwa wettert regelmäßig gegen eine vermeintliche „grüne Gängelei“.

Derart Freiheitsbewusste vergessen dabei, dass eine Gesellschaft ohne Ordnungsrecht nicht funktionieren kann. Unser Alltag ist durch und durch gesetzlich geregelt, was wir kaum noch bemerken, weil Regeln in der Regel von Vorteil sind. Früher war es gang und gäbe, nicht angeschnallt Auto zu fahren, verbleites Benzin zu tanken oder zu rauchen, wo immer man es wollte. Als all dies irgendwann verboten wurde, gab es zwar bundesweites Gezeter, aber mittlerweile dürfte die Gesellschaft vom Segen der neuen Regeln überzeugt sein. Grenzen schränken zwar ein, aber sie ermöglichen auch neue Freiheiten. Wer einen Unfall überlebt, weil er angeschnallt war, kann sich über die Freiheit des Weiterlebens freuen. Und wer heute gezwungen wird, weniger Treibhausgase zu verursachen, kann sich darüber freuen, dass er oder sie die Lebensgrundlagen künftiger Generationen weniger gefährdet.

Deshalb braucht die Politik deutlich mehr Mut in Sachen Ordnungsrecht. Ideen dafür gibt es genug: Ein Tempolimit von 120 km/h auf Autobahnen, über das sich außerhalb Deutschlands kaum jemand aufregt, würde Angaben des Umweltbundesamtes zufolge 2,8 Millionen Tonnen CO2 pro Jahr einsparen, das entspricht 6,6 Prozent der Emissionen auf Autobahnen. Ein Verbrenner-Aus bei PKW (wie ursprünglich geplant) würde die Treibhausgase im Verkehrssektor deutlich reduzieren. Ein gesetzlich festgelegter Termin für den Ausstieg aus Kohle, Öl und Gas bringt die entsprechenden Emissionen auf null und macht den Alternativen zu den fossilen Quellen das Leben leichter. Das Verbot neuer Öl- und Gasheizungen in Gebäuden macht das Wohnen umweltfreundlicher.

Derartige Maßnahmen sind weithin bekannt. Sie politisch umzusetzen aber ist ein Riesenproblem, wie die Erfahrung der letzten Jahre zeigt. Damit dies trotzdem geschieht, muss die Gesellschaft der Politik zeigen, dass sie zu Veränderungen bereit ist. Sie muss klarmachen, dass sie sich von einer klugen Umweltpolitik lenken und einschränken lässt, dass sie akzeptiert, bestimmte Dinge nicht zu tun, obwohl diese möglich und verlockend sind. Zum Wohle der Umwelt und künftiger Generationen.

Das Ganze muss zügig geschehen, denn das Erdsystem wartet nicht, bis es die oder der Letzte kapiert hat. Die größte Aufgabe des 21. Jahrhunderts ist es vom Wissen zum Handeln zu kommen. Und zwar schnell. Politische Gemächlichkeit ist Gift fürs Klima.

22.12.2025

„Ihr Kinderlein kommet“ funktioniert nicht mehr

Weltweit sinken die Geburtenziffern - warum nur?

Früher war nicht nur mehr Lametta. Früher haben die Menschen auch mehr Nachwuchs in die Welt gesetzt. In den 1950er und 1960er Jahren bekamen die Frauen im weltweiten Schnitt fünf Kinder. Heute sind es nur noch 2,2.

2,1 Kinder pro Frau wären notwendig, um eine Bevölkerung mittelfristig nicht schrumpfen zu lassen. Heute leben zwei Drittel der Menschheit in Ländern, wo das nicht mehr der Fall ist. „Peak Global Population“, das Bevölkerungsmaximum der Menschheit, dürfte früher und auf niedrigerem Niveau erreicht werden als lange angenommen, vermutlich schon bald nach der Mitte des laufenden Jahrhunderts. Die Vereinten Nationen gingen in ihrer letzten Vorausschätzung noch davon aus, dass dies erst im Jahr 2084 bei 10,3 Milliarden Menschen der Fall sein würde.

Überall sinkt die Kinderfreudigkeit: In den armen, wenig entwickelten Ländern Afrikas und Westasiens genauso wie dort, wo lange Zeit noch etwa zwei Kinder je Frau die Normalität waren, in den USA, Frankreich, Irland oder Norwegen. Und wo die Fertilitätsrate bereits auf niedrigem Niveau liegt, in Südkorea, Japan, Italien oder in Deutschland, sinkt sie noch tiefer.

Der schleichende und allem Anschein nach unumkehrbare Schwund sorgt international für Besorgnis bis Panik. Der demografische Wandel bedeutet mehr Ältere und weniger Jüngere, weniger Menschen im Erwerbsleben, weniger Innovation, weniger Wirtschaftswachstum. Ob Europa, angesichts niedriger Kinderzahlen (und anhaltender Zuwanderung) damit die „zivilisatorische Auslöschung“ droht, wie die neue US-amerikanische Sicherheitsstrategie mutmaßt, darf allerdings bezweifelt werden.

Bei der notwendigen Anpassung an die demografische Zeitenwende sind die betroffenen Gesellschaften bisher allerdings wenig einfallsreich – siehe die aktuelle Rentendebatte in Deutschland. Den Wandel umzukehren funktioniert jedoch auch nicht: Die Bemühungen in Russland, der Türkei, China oder Japan, die jungen Menschen mit Geldgeschenken und nationalistischer Propaganda zu mehr Nachwuchs zu bewegen, zeigen bestenfalls kurzfristige Erfolge und verpuffen schnell. Erfahrungsgemäß nehmen die Paare die Prämien mit und ziehen einen ohnehin bestehenden Kinderwunsch lediglich vor.

Warum gehen die Kinderzahlen eigentlich zurück?

Wichtiger als all die aktionistischen pronatalistischen Bemühungen wäre zunächst einmal eine nüchterne Analyse, warum die Menschen in praktisch allen Weltregionen, Religionen und Gesellschaftsformen ihre Vermehrung einschränken.

Tatsächlich wünschen sich die meisten Menschen nach wie vor Kinder. Nur scheitern Wünsche bekanntlich hin und wieder an der Alltagsrealität. In Deutschland etwa geben Frauen an, sie hätten im Schnitt gerne 1,76 Kinder, bei Männern sind es 1,74. Daraus werden aktuell aber lediglich 1,35 Mädchen oder Jungen. Zunehmende Urbanisierung, bessere Bildung, mehr Geschlechtergerechtigkeit und wachsender Wohlstand gelten als Standarderklärungen für die Kindermüdigkeit. Manchmal fehlt der entsprechende Partner für eine Familiengründung. Lange Ausbildungszeiten, wirtschaftliche Unsicherheit und die Schwierigkeit, eine passende Wohnung zu finden, zögern sie hinaus. Oder die Karriere hat Vorrang vor dem Nachwuchs.

Es gibt also eine Vielzahl von Gründen, warum heutige Menschen weniger Kinder bekommen als ihre Vorfahren und deshalb ist es so schwierig politisch gegenzusteuern. Eine gute Familienpolitik könnte bestenfalls die Lücke zwischen der Zahl der gewünschten und der tatsächlichen Kinder schließen, aber das würde zum Beispiel in Deutschland auch nicht genügen, das Schrumpfen zu verhindern. Bislang hat es kein Land geschafft, die Kinderzahl wieder dauerhaft über 2,1 zu hieven und damit für einen Bevölkerungszuwachs zu sorgen.

Andere Versuche, neues Bevölkerungswachstum zu generieren, dürften ebenfalls scheitern. Etwa Schwangerschaftsabbrüche zu verbieten oder Mittel zur Familienplanung aus dem Verkehr zu ziehen. Rumänien hat ersteres unter dem Diktator Ceausescu einst versucht. Daraufhin haben sich die Neugeborenenzahlen zwar kurzfristig verdoppelt, sanken dann aber wieder. Zusätzlich verstarben viele Frau an heimlichen und unsicheren Abtreibungen. Keine gute Demografiepolitik.

Auch die Appelle aus konservativen Kreisen, alte Familienwerte neu zu beleben, also Frauen raus aus dem Bildungs- und Berufsleben zurück an den Herd zu holen, auf dass sie sich besser um den Nachwuchs kümmern können, dürften keinen Erfolg haben. In der Realität führt die Abkehr von der traditionellen Rollenverteilung in armen, wenig entwickelten Ländern zu niedrigeren Geburtenziffern. In wohlhabenden Ländern ist es aber mittlerweile genau umgekehrt: Dort, wo mehr Gleichheit zwischen den Geschlechtern herrscht (etwa in skandinavischen Ländern oder in Frankreich) liegen die Geburtenziffern höher als dort, wo dies weniger der Fall ist (in Japan, Südkorea oder China). Dieser Befund zeigt, dass in weit entwickelten Ländern dort mehr Kinder zur Welt kommen, wo sich Frau und Mann eher auf Augenhöhe begegnen können.

Fehlt der Glaube an eine bessere Zukunft?

Letztlich stellt sich beim Thema Geburtenrückgang eine grundsätzliche Frage: Warum hatten die Menschen zu früheren Zeiten mehr Kinder, obwohl es ihnen schlechter ging? Warum bekommen die Menschen ausgerechnet heute so wenige Kinder, obwohl es ihnen besser geht als ihren Vorfahren? Immerhin erleben sie einen Wohlstand, eine Lebenserwartung und Bildungsmöglichkeiten wie keine Generation vor ihnen. Kinder würden also historisch gesehen in die beste aller Welten hineingeboren.

Dieses Geburtenparadox zu erklären ist schwierig. Dennoch hier ein Versuch: Zu früheren Zeiten waren die Lebensbedingungen zweifellos schwieriger als heute. Aber weil es den meisten Menschen vergleichsweise schlecht ging, hatten sie die Hoffnung, dass es vorwärts geht, dass es ihre Kinder einmal besser haben würden. Von vielen Problemen der Zukunft wussten sie noch gar nichts. Der Blick auf das Morgen versprach Besseres als der in die Gegenwart oder die Vergangenheit. Kinder haben von dieser Vorstellung profitiert, weil sie eine Investition in die Zukunft sind.

Heute jedoch sind die Menschen mit einer Vielzahl von diffusen Zukunftsszenarien konfrontiert, bei einer gleichzeitig viel höheren Informationsdichte: Politische Krisen häufen sich im In- und Ausland. Der Klimawandel ist bereits spürbar, die weiteren Aussichten sind deprimierend. Das Wirtschaftswachstum schwindet, während sich die Staatsschulden ausweiten. Nationalismen sind auf dem Vormarsch, während der internationale Zusammenhalt zerbröselt. Alles keine guten Aussichten für kommende Generationen. Der Glaube an die Zukunft ist nicht mehr das, was er einmal war.

Für die Politik bedeutet das gewaltige Aufgaben, die weit über eine moderne Familienpolitik oder Babyprämien hinausgehen. Wenn sie der Bevölkerung wieder Zuversicht und Vertrauen in die Zukunft (und für mehr Nachwuchs) vermitteln will, muss sie die großen internationalen Krisen lösen. Zumindest müsste sie den Anspruch anmelden, sie lösen zu wollen, und sich erkennbar auf den Weg dazu machen. Sie müsste die Zukunft gestalten und nicht nur verwalten.

Das geht zwar nicht von heute auf morgen. Wäre aber einen Versuch wert.

15.12.2025

Weniger, älter und ärmer?

Die Politik sollte die Bevölkerungsentwicklung ernster nehmen

Bevölkerungsprojektionen haben einen Nachteil: Sie liegen oft falsch. Aber deshalb haben sie auch einen Vorteil: Weil die Statistiker stets verschiedene Varianten einer möglichen Entwicklung von Bevölkerungszahl und -zusammensetzung präsentieren, ist in der Regel auch eine richtige Version dabei.

Derartige Vorausschätzungen sind „Wenn-dann-Annahmen“. Sie sagen nicht, wie es kommen wird, sondern berechnen lediglich, wie sich eine Bevölkerung entwickelt, wenn sich unterschiedliche Annahmen zur Geburtenziffern, Lebenserwartung und Wanderungen bewahrheiten. Vereinfacht gesagt: Mehr als Daten dazu, ob die Menschen leben, sterben und umziehen, brauchen die Demografen nicht, um die Zukunft an die Wand malen zu können. Die dann eintritt oder nicht.

So beliebig solche Projektionsergebnisse klingen mögen, sie sind trotzdem sinnvoll: Sie weisen die Politik auf mögliche problematische Entwicklungen hin. Im Idealfall ergreift die Verwaltung dann Maßnahmen, um diese zumindest abzumildern: Sie kann mit einer wirksamen Familienpolitik dafür sorgen, dass die Menschen vielleicht wieder etwas mehr Kinder in die Welt setzen und damit dem Schrumpfen und der Alterung entgegenwirken. Sie kann die Zuwanderung gut organisieren, um den Verlust von Arbeitskräften zu kompensieren. Und sie kann die Bürgerinnen und Bürger ermutigen sich besser und präventiv um ihre eigene Gesundheit zu kümmern, um die Lebenserwartung zu erhöhen.

Große Spannbreite der Vorausschätzungen

Letzte Woche war es wieder einmal soweit: Das Statistische Bundesamt präsentierte seine 16. koordinierte Bevölkerungsvorausschätzung in einer Spannbreite von 27 Varianten. Demnach könnte die Gesamtbevölkerung Deutschlands von 83,6 Millionen im Jahr 2024 bis 2070 auf 86,5 Millionen wachsen – oder aber auf 63,9 Millionen schrumpfen. Die restlichen Ergebnisse liegen irgendwo dazwischen. Sollte die negative Extremvariante eintreten (Voraussetzung: niedrige Geburtenziffer, geringe Zuwanderung und kaum steigende Lebenserwartung), hätte das Land so wenige Bewohner wie noch nie seit Ende des Zweiten Weltkriegs.

Das Bundesamt legt sich ausdrücklich nicht auf eine bestimmte Varianten als die wahrscheinlichste fest, denn die Experten können beim besten Willen nicht wissen, wie viele Kinder künftig geboren werden, wie lange die Menschen leben und wer so alles nach Deutschland ein- oder von dort auswandern wird. Doch in die Öffentlichkeit schafft es meist nur eine mittlere Variante, die von einer „moderaten“ Entwicklung von Geburten, Lebenserwartung und Zuwanderung ausgeht. Unter diesen Bedingungen würden im Jahr 2070 knapp 75 Millionen Menschen zwischen Rügen und Bodensee leben, rund neun Millionen weniger als heute.

Das wäre sie aber nur, wenn die Kinderzahl je Frau leicht ansteigen würde – wobei in den letzten Jahren genau das Gegenteil geschehen ist. Wenn die Lebenserwartung bis 2070 um etwa sechs Jahre anstiege – was nur zu erwarten ist, wenn die Gesundheitssysteme leistungsfähig bleiben und keine weitere Pandemie zuschlägt. Und wenn bis 2070 im Saldo 11,4 Millionen Menschen zuwandern würden. Sicher ist das alles nicht. Weitere Unsicherheitsfaktoren für die Bevölkerungsentwicklung sind unvorhersehbare Ereignisse, wie sie in der Vergangenheit recht häufig aufgetreten sind: die Covid-19-Pandemie oder die beiden Flüchtlingswellen infolge der Kriege in Syrien und der Ukraine.

Einiges wird ziemlich sicher geschehen

Mit höherer Wahrscheinlichkeit lassen sich indes politisch relevante Entwicklungen für die nähere Zukunft vorhersagen. Zum Beispiel, dass die Bevölkerung Deutschlands immer älter wird, was daran liegt, dass die kopfstarke Gruppe der Babyboomer langsam, aber sicher auf das Rentenalter zumarschiert, während ihr deutlich dünner besetzte jüngere Jahrgänge folgen. Als die meisten Boomer auf die Welt kamen, zählte das Land pro Jahr etwa doppelt so viele Neugeborene wie heute.

Dass damit eine gewaltige Verrentungswelle bevorsteht, ist schon seit Jahren bekannt, weshalb es verwundert, dass die Bundesregierung erst jetzt auf die Idee kommt, eine Kommission einzusetzen, deren Aufgabe es ist, zu erklären, wie ein reformiertes Rentensystem diese Alterung finanzieren soll. Genauso rätselhaft ist, dass bei der Gelegenheit nicht auch noch untersucht wird, wie Gesundheits- und Pflegesysteme anzupassen wären, denn auch dort wird die Alterung ihre Spuren hinterlassen: Immerhin lässt die demografische Entwicklung erwarten, dass es um das Jahr 2050 herum doppelt so viele 85-jährige Frauen geben wird wie zehnjährige Mädchen. Also viele Ältere, von denen einige auf Hilfe angewiesen sein werden, aber wenig Nachwuchs, der sich um die Hilfebedürftigen kümmern kann.

Schlussendlich bleibt auch unverständlich, weshalb keine Kommission darüber nachdenkt, wie sich die notwendigen Fachkräfte aus dem Ausland rekrutieren lassen, wenn die Babyboomer in hellen Scharen auf das Altenteil wechseln. Von alleine jedenfalls scheinen sie nicht kommen zu wollen. Schließlich hat Deutschland in den letzten Jahren an Attraktivität für Erwerbsmigranten verloren. Die klassischen Gastarbeiterländer wie Griechenland, Spanien oder Italien haben kaum noch Arbeitskräfte zu bieten. Beschäftigte aus osteuropäischen Ländern wie Rumänien, Bulgarien oder Polen zieht es mittlerweile zurück in ihre alte Heimat. Und potenzielle Zuwanderer aus Drittstaaten in Asien oder Afrika stoßen entweder auf gesellschaftliche Ablehnung oder auf bürokratische Hürden.

Wenn aber zusätzlich zu der absehbaren Alterung der Gesellschaft und einem Rückgang bei den Erwerbstätigenzahlen nur noch wenige helfende Hände und Köpfe aus dem Ausland zu uns kommen, dann wird sich der vertraute Wohlstand kaum erhalten lassen. Dann wird das Land ärmer.

So gibt es bei aller Unsicherheit über die künftige demografische Entwicklung klare Aufgaben für die Politik: Sie muss eine Familienpolitik organisieren, die dem Nachwuchs beste Bildungschancen garantiert und den potenziellen Familiengründern ein Gefühl der Sicherheit vermittelt. Letzteres ist angesichts der multiplen Krisen der Gegenwart keine leichte Aufgabe. Die Politik darf die finanziellen Lasten, die durch die Alterung der Gesellschaft entstehen, nicht überproportional den Jüngeren aufbürden. Und sie muss die Gesellschaft darauf vorbereiten, dass Zuwanderung eine ökonomische Notwendigkeit ist und dass Mitbürgerinnen und Mitbürger aus anderen Ländern eine Bereicherung sein können, auch wenn sie künftig überwiegend aus Weltregionen stammen, aus denen heute eher Schutzsuchende kommen. Dummerweise tut die Politik all dies nicht.

26.11.2025

Die globalen Umweltprobleme werden größer

Wären da weniger Verursacher der Probleme hilfreich, also weniger Menschen?

Sie kennen sicher den Uraltwitz. Treffen sich zwei Planeten. Sagt der eine: „Na Kollege, lange nicht gesehen, wie geht’s denn so“. Der andere (die Erde): „Och, nicht so gut. Ich hab‘ Homo sapiens“. Antwortet der Erste: „Mach dir keine Sorgen, das geht vorbei“.

Der Witz mag einen langen Bart haben, aber wie so oft bei Witzen hat er einen wahren Kern. Tatsächlich mutet die Spezies, die sich den Zunamen „der Weise“ gegeben hat, ihrem Heimatplaneten einiges zu: Treibhausgase in der Atmosphäre, geplünderte Süßwasserreserven, abgeholzte Tropenwälder, Gigatonnen von Plastik in den Weltmeeren und so weiter.

Dem irdischen Planeten dürfte das freilich ziemlich egal sein. Er hat ganz andere Katastrophen überstanden: Eiszeiten, in denen die Weltmeere bis fast in die Tropen zufroren, Heißzeiten, in denen die Kohlendioxidkonzentration in der Lufthülle zehnmal so hoch war wie heute, oder den Einschlag eines gewaltigen Asteroiden, der über der Hälfte aller damaligen Arten den Garaus machte, Saurier inklusive.

Was der Homo sapiens auf Erden anrichtet, ist ein Klacks dagegen. Er zerstört die Umwelt nicht, er verändert sie lediglich. Doch genau darin liegt das Problem. Die menschliche Zivilisation (mit all ihren positiven wie negativen Begleiterscheinungen) wurde überhaupt erst möglich, weil seit etwa 10.000 Jahren ökologisch weitgehend stabile Verhältnisse herrschen. Nur unter diesen ganz spezifischen Umweltbedingungen im Zeitalter des Holozäns konnte der Homo sapiens alles Mögliche erfinden, von Schriftzeichen über Laubbläser bis zu Flugtaxis, und sich auf über 8,3 Milliarden Exemplare vermehren. Jetzt allerdings treibt er aufgrund der Kollateralschäden seines Erfindergeistes in ein neues Zeitalter (das Anthropozän), das von hoher Instabilität gezeichnet ist und in dem menschliche Existenz nicht mehr wie gewohnt möglich sein wird.

Wissen heißt nicht Handeln

Interessanterweise kennt der Mensch die Ursachen wie auch die Folgen der selbst gemachten Umweltprobleme. Sie sind überall nachzulesen oder lassen sich von der KI erklären. Wer Öl und Kohle verbrennt, die Artenvielfalt dezimiert oder überall Kunststoffe hinterlässt, braucht sich nicht über Klimawandel, neue Krankheitserreger oder Mikroplastik im eigenen Körper zu wundern.

Ebenso bekannt sind die Möglichkeiten diese Probleme zu minimieren oder gar zu verhindern: Regenerative Energien nutzen, mindestens ein Drittel der irdischen Landmasse und der Ozeane unter Schutz stellen, Kunststoffe, wo möglich, vermeiden und dort, wo dies nicht gelingt, in Kreislaufsystemen wiederverwerten.

Der Haken an der Sache ist: Wir kriegen es nicht hin. Wir kommen nicht vom Wissen zum Handeln, bestenfalls hier und da auf individueller Ebene, aber nicht als Weltgemeinschaft. Siehe Ausgang der jüngsten Klimakonferenz in Brasilien. Derweil verschärfen sich die Probleme und sind immer schwieriger zu lösen. Vorerst ist der Homo sapiens ein Problem für sich selbst.

Hier kommt der zweite Teil des Planetenwitzes ins Spiel: Geht die Sache mit dem Homo sapiens womöglich von ganz alleine vorbei?

Blickt man auf die Vorausschätzungen der Demografen für die Weltbevölkerung, dann stehen die Chancen dafür gar nicht schlecht. Allerdings dauert es noch eine Weile, bis sich der Mensch langsam zurückzieht, und ob er sich dann komplett von allem Irdischen verabschiedet, ist alles andere als ausgemacht.

Gipfel bald erreicht?

Nach wie vor wächst die Zahl der Menschen um etwa 80 Millionen im Jahr- und das unverändert seit über einem halben Jahrhundert. Dennoch scheint sich ein Ende des Wachstums anzukündigen: Irgendwann in der zweiten Hälfte des laufenden Jahrhunderts, so schätzen Demografen, dürfte Schluss sein mit dem Aufstieg der Menschheit. Dann geht allem Anschein das Schrumpfen los – das erste Mal seit den Pestepidemien im 14. Jahrhundert.

Der Grund für die Annahme der Wissenschaft liegt in den weltweit rückläufigen Geburtenziffern. 2,1 Kinder müssten Frauen für eine mittelfristig stabile Weltbevölkerung bekommen. In den 1950er Jahren waren es noch knapp fünf, heute sind es nur noch 2,2. Über 130 Länder verzeichnen Geburtenziffern von unter 2,1. Im Jahr 2100, so die Erwartung, können nur noch sechs Länder Geburtenziffern von über 2,1 erwarten.

Zu den Ländern, in denen die Frauen weniger als 2,1 Kinder bekommen, zählen sämtliche Industrienationen mit der Ausnahme von Israel, aber auch viele Schwellenländer wie China, Indien, Indonesien, Türkei oder Brasilien. 25 Länder, darunter Griechenland und Polen, China und Japan, schrumpfen bereits. China dürfte den Prognosen zufolge bis 2100 rund 630 Millionen Einwohner verlieren, deutlich mehr, als heute in der EU leben. Nur in den wenig entwickelten Ländern, in Westasien, dem Nahen Osten und in Afrika südlich der Sahara, sind die Geburtenziffern immer noch hoch – aber ebenfalls auf dem Rückzug.

Die Bevölkerungsabteilung der Vereinten Nationen rechnet in ihrer mittleren Vorausschätzung mit einem Bevölkerungsmaximum von 10,3 Milliarden im Jahr 2084. Dabei gehen die Wissenschaftler davon aus, dass die niedrigen Geburtenziffern vielerorts wieder Richtung 2,1 ansteigen, etwa in Südkorea, wo Frauen heute im Schnitt nur noch 0,75 Kinder bekommen, oder dass sie in den USA (1,6) nicht weiter fallen.

Für einen Trend zurück zu größeren Familien gibt es allerdings keinerlei Anzeichen. Im Gegenteil, auch Länder in Europa, die lange vergleichsweise hohe Kinderzahlen hatten, haben in den vergangenen Jahren einen Rückgang erlebt, etwa Frankreich (1,6), Dänemark (1,5) oder Schweden und Norwegen (1,4). Noch schneller sind die Geburtenziffern in Indien, der Türkei oder Nepal gefallen. Sollte es bei den niedrigen Werten bleiben, dürfte die Weltbevölkerung nur auf etwa neun Milliarden anwachsen und schon um das Jahr 2060 herum ihr Maximum erreichen.

Große Angst vor einem Bevölkerungskollaps

Aber ob weniger Menschen wirklich erstrebenswert sind, darüber gehen die Meinungen weit auseinander. Manch einer sieht unsere Spezies schon vor dem Kollaps und darin die eigentliche Katastrophe. Eine schrumpfende (und alternde) Bevölkerung bei wachsender Verschuldung, ein künftiges Szenario für viele Länder, gilt als Alptraum für Ökonomen und Politiker.

Ganz vorne dabei bei den Untergangspropheten: Der exzentrische Unternehmer Elon Musk, der die niedrige Geburtenrate für „das größte Risiko für die Zivilisation“ hält, größer jedenfalls als die globale Erwärmung durch den menschengemachten Treibhauseffekt. Die Erde sei nicht über-, sondern unterbevölkert, meint der Multimilliardär.

Er hat gut reden und wähnt sich auf der guten Seite. Er nennt 14 Kinder aus vier Beziehungen sein eigen (Gerüchte zufolge könnten es auch mehr sein), die zum Teil auf eigenwillige Namen wie X AE A-Xii, Exa Dark Sideræl, Techno Mechanicus oder Seldon Lycurgus hören.

Versuche, die Menschen zu mehr Nachwuchs zu bewegen, sind mittlerweile weit verbreitet. Sie beruhen zum Teil auf schrägen Vorschlägen von Tech-Milliardären und empfehlen technische Lösungen wie das Einfrieren von Eizellen, um eine spätere Mutterschaft oder eine von Leihmüttern zu ermöglichen, oder die Entwicklung künstlicher Gebärmütter, die eine Geburt von Erdlingen (fast) ohne den körperlichen Einsatz von Menschen erlauben sollen.

Auch viele Regierungen ermutigen ihre Bürgerinnen und Bürger zum Kinderkriegen. Manche tun dies durch eine gute Kinderbetreuung, durch bezahlte Elternzeit oder Steuererleichterungen für Familien. Die Leistungen decken zwar nicht die Kosten für den Nachwuchs, aber es sind gute Investitionen, denn aus Kindern werden irgendwann Steuerzahler und Unterstützer der Sozialkassen.

Geld macht nicht mehr Kinder

Andere Länder versuchen es mit der Brechstange, beziehungsweise mit Geld: China, das vor nicht allzu langer Zeit drakonische Strafen für Paare, die mehr als ein Kind hatten, verhängt hat, zahlt mittlerweile für jedes Kind drei Jahre lang umgerechnet 440 Euro pro Jahr, in manchen Regionen auch Prämien für Neugeborene. Japan legt für eine Geburt etwa 3.000 Euro auf den Tisch der Eltern. Russland, das sich mit den Kriegstoten im Ukraine-Konflikt ein zusätzliches demografisches Problem eingehandelt hat, stellt ein „Mütterkapital“ bereit, eine Geldleistung, die für Wohnung, Ausbildung oder Altersversorgung verwendet werden kann. In manchen Gebieten Russlands zahlen die Behörden umgerechnet rund 1.000 Euro an Schulmädchen, wenn sie ein Kind bekommen. Ungarn wendet sage und schreibe sechs Prozent des Bruttoinlandsproduktes auf, um die Nachwuchszahlen zu erhöhen, mit Prämien aller Art (nur für heterosexuelle Paare mit hohen Einkommen), darunter eine lebenslange Einkommenssteuerbefreiung für Mütter mit mehr als drei Kindern.

All diese Anstrengungen mit Geldscheinen die Demografie aufzufrischen haben eins gemein: Sie funktionieren in der Regel nicht. Zwar gibt es nach Einführung der Zahlungen oft mehr Nachwuchs, der Effekt verpufft aber rasch. Menschen, die ohnehin Kinder bekommen wollten, ziehen ihren Entscheid lediglich vor, weil sie von den Leistungen profitieren wollen, solange diese verfügbar sind. Eine „pronatalistische“ Politik ändert erfahrungsgemäß nichts an den allgemeinen Wünschen eine Familie gründen zu wollen. Selbst in Ungarn, dem Land mit den weltweit höchsten Zahlungen, ist die Kinderzahl je Frau von 1,2 (im Jahr 2011) nach einem vorübergehenden Anstieg auf 1,6 mittlerweile schon wieder auf 1,4 gesunken.

Nach heutigem Stand der Wissenschaft ist der Rückgang der Geburtenziffern unter den Wert, der eine stabile Bevölkerung garantiert, irreversibel. Die Gründe dafür sind vielfältig, aber in allen Ländern ähnlich: Mit steigendem Wohlstand, mit höherer Bildung und Erwerbstätigkeit von Frauen, mit einer wachsenden Urbanisierung, mit neuen Lebenszielen jenseits einer Familiengründung und der Verfügbarkeit von sicheren Verhütungsmitteln ist überall der Wunsch nach (vielen) Kindern zurückgegangen. Kurz gesagt bekommen die Menschen weniger Nachwuchs, weil es ihnen besser geht als zu früheren Zeiten.

Und das tun sie aus freien Stücken. Vielleicht spiegelt sich in dem Rückgang der Kinderzahlen und dem baldigen Ende des Bevölkerungswachstums ja eine unbewusste Gegenreaktion auf die für den Menschen bedrohlichen Umweltveränderungen. Dann müsste man dem Homo sapiens doch eine gewisse Weisheit zuschreiben.

19.11.2025

Lebenszeichen in Südamerika

Ecuadors Trump freundlicher Regierungschef wird von seiner eigenen Bevölkerung eingebremst

Ecuador gehört nicht gerade zu jenen Ländern, die sich in hiesigen Nachrichten weit nach vorne drängen. Doch das Ergebnis eines Referendums vom letzten Wochenende ist aller Aufmerksamkeit wert.

Der rechtskonservative, im April 2025 wiedergewählte Präsident Daniel Noboa hatte sein Volk am 16. November über vier Politikvorschläge abstimmen lassen, die seine Macht hätten festigen sollen. Die Ecuadorianer lehnten sie allesamt ab.

Einerseits ging es bei dem Referendum um die Wiedereinrichtung ausländischer Militärstützpunkte. Noboa wollte sein Land für US-Einheiten öffnen, offiziell zur Bekämpfung des Drogenhandels und zur Stärkung der inneren Sicherheit. Die ecuadorianische Verfassung verbietet es allerdings, ausländische Militärbasen einzurichten oder nationale Militärbasen ausländischen Kräften zu überlassen. Dabei bleibt es nun.

Weitere Fragen des Referendums waren die Abschaffung der öffentlichen Parteienfinanzierung und die Verringerung der Sitze im Parlament von 151 auf 73. Vorgeblich wollte der Präsident damit die Kosten der Regierungsarbeit senken. Kritiker vermuten allerdings, das Ganze sei nur ein Vorwand, um sich unliebsame Opposition vom Leib zu halten. Beide Vorschläge fielen durch.

Der vierte Punkt des Referendums war die Frage, ob die Regierung eine verfassunggebende Versammlung einberufen kann. Diese hätte die Rechte der indigenen Bevölkerung und der Natur über eine neue Verfassung einschränken können. Ecuador war das erste Land der Welt, das 2008 unter dem vorherigen Präsidenten Rafael Correa der Natur verfassungsmäßige Rechte eingeräumt hatte. Auch hier gab es klares Votum gegen Noboas Politik und für Grundrechte und Naturschutz.

Zum zweiten Mal gewählt wurde Noboa in Frühjahr 2025, weil sich die Bevölkerung von ihm eine Verbesserung der Verhältnisse versprochen hatte. Das Land zwischen Pazifikküste und Amazonasbecken, einst das sicherste und friedlichste der Region, steckt seit Jahren in einer schweren Krise. Die Bevölkerung zählt zu den ärmsten in Lateinamerika. Die Wirtschaftslage ist desolat, kriminelle Banden und Drogenkartelle terrorisieren das Land. Ecuador ist mittlerweile zu einem der weltweit wichtigsten Kokainumschlagplätze geworden. Die Mordrate ist rekordverdächtig hoch, Polizei, Militär und das Gerichtswesen sind von Korruption unterwandert.

Doch Präsident Naboa, der einer der reichsten Familien des Landes entstammt, nach US-Vorbild gerne mit Dekreten regiert und politische Opponenten schon mal als „Terroristen“ einstuft, nutzte seinen Wahlerfolg vor allem dazu, hart durchzugreifen. So hat er das Umweltministerium abgeschafft, dessen Aufgaben dem Ministerium für Energie und Bergbau unterstellt und in ein Ministerium für Umwelt und Energie umbenannt. Kontrolle der Umwelt und deren Ausbeutung liegen in dem rohstoffreichen Land fortan in einer Hand. Die Sorge ist groß, dass damit die Tür für die Erdöl- und Erzförderung in indigenen Gebieten, die eigentlich unter Schutz stehen, geöffnet wird, zumal auch das Ministerium für Menschenrechte aufgelöst wurde.

Das kleine Ecuador ist auf verschiedensten Lebensräumen mit einzigartiger Natur gesegnet, in der zahlreiche gefährdete Tier- und Pflanzenarten leben, die nur dort vorkommen. An der Pazifikküste bieten dichte Mangrovenwälder Brutgebiete für Meeresschildkröten. Weiter östlich ragen die Anden über 3000 Meter empor, dort liegen verschiedene Nationalparks, in denen sich Bergnebelwälder ausbreiten, die wichtigsten Wasserspeicher des Landes und Heimat von Brillenbär und Andenkondor. Jenseits der Anden geht es hinab ins Amazonasgebiet, mit dem Yasuni Nationalpark, in dem auf einem einzigen Hektar mehr Baumarten wachsen als in ganz Nordamerika. Vielerorts in den Naturräumen siedeln indigene Völker, ihnen stehen besondere Rechte zu.

Doch tief vergraben im Erdreich unter Fauna und Flora finden sich große Vorkommen von Erdöl und Kupfererz sowie Gold-, Silber- und Molybdänvorräte, die längst ins Visier internationaler Bergbaukonzerne geraten sind. Konflikte zwischen Rohstoffausbeutung und Naturschutz sind programmiert. Dies war ursprünglich der Grund dafür, dass die Regierung der Natur 2008 verfassungsmäßige Rechte eingeräumt hat, dass indigene Gemeinden beim Abbau von Rohstoffen zu konsultieren sind und gerichtlich gegen Bergbauprojekte klagen können.

Vor allem im Amazonasgebiet wird bereits Erdöl gefördert, unter Belastung von Umwelt und indigenen Territorien. Die Öleinnahmen machen den wichtigsten Posten im ecuadorianischen Haushalt aus. Kupfererz soll die nächste große Einnahmequelle werden. Im ökologisch sensiblen Intag-Tal, im Nordwesten Ecuadors, konnten die Umweltschützer und lokale Initiativen bisher weitgehend verhindern, dass die Rohstofffirmen in den Regenwald vordringen, um Tagebau zu betreiben. Probebohrungen zufolge lagern dort mehrere Millionen Tonnen Kupfererz.

Doch dieser Erfolg für die Umwelt ist der aktuellen Regierung Ecuadors ein Dorn im Auge. Präsident Noboa hat der Zivilgesellschaft, die sich unter anderem für den Naturschutz und die Indigenen-Rechte einsetzt, den Kampf angesagt: Ein neues Geheimdienstgesetz verpflichtet öffentliche und private Organisationen, Unternehmen und Einzelpersonen auf Anfrage alle gewünschten Dokumente, etwa Telekommunikations- und Internetdaten oder Standortinformationen, zur Verfügung zu stellen, ohne dass dafür ein Gerichtsbeschluss nötig wäre. Der Geheimdienst muss nur die vage Vermutung äußern, dass die nationale Sicherheit gefährdet ist, und kann damit jede Kommunikation abhören oder mitlesen. Kritiker sehen darin eine „totale Überwachungsmöglichkeit“ der Bevölkerung. Zusätzlich müssen sich sämtliche über 71.000 zivilgesellschaftlichen und Nichtregierungs-Organisationen (NGOs) oder Stiftungen innerhalb eines halben Jahres neu registrieren und dem Innenministerium ihre Finanzierungsquellen offenlegen, anderenfalls droht ihnen die Schließung.

Das bedeutet im besten Fall eine Einschüchterung und zusätzliche Bürokratiebelastung für die NGOs. Im schlimmsten Fall kann NGOs, deren Aktivitäten als „nicht im nationalen Interesse“ eingestuft werden oder die als Risiko für die „Staatssicherheit“ gelten, die Zulassung entzogen oder sie können mit Sanktionen belegt werden. Über 60 Leiter der wichtigsten NGOs und zivilgesellschaftlichen Organisationen wurden in einem einzigen Gerichtsverfahren der „ungerechtfertigten privaten Bereicherung“ beschuldigt und angeklagt. Die Mehrzahl der Angeklagten waren Vertreter indigener Gruppen, die sich gegen den Bergbau oder für den Schutz des Regenwaldes in ihren Lebensräumen eingesetzt hatten.

Noboas Politik erfuhr allerdings schon vor dem Referendum Gegenwehr. So hat das Verfassungsgericht Teile des Geheimdienstgesetzes vorläufig ausgesetzt und unterbunden, dass die Gelder von NGOs eingefroren wurden. Im September organisierte der Indigenenverband Conaie vor allem in den ländlichen Regionen Proteste und Blockaden gegen die Einrichtung einer verfassunggebenden Versammlung, aber auch gegen das Ende der Subventionen für Diesel, was den Preis für den Kraftstoff fast verdoppelt hatte. Polizeikräfte schlugen die Demonstrationen gewaltsam nieder, es gab drei Tote, zahlreiche Verletzte und Festnahmen. Amnesty International berichtete vom Verschwinden von 43 Personen, darunter mehrere Kinder, unter der Präsidentschaft von Noboa seit Oktober 2023.

Die Konflikte um eine großflächige Tagebau-Ausbeutung der Kupfervorkommen im Intag-Tal reichen bis in die frühen 1990er Jahren zurück. Damals begann Bishmetals, eine Tochterfirma des japanischen Mitsubishi-Konzerns mit ersten Explorationsbohrungen. Nach Protesten, organisiert von der NGO Decoin, zog sich der Konzern zurück. Später ersteigerten verschiedene Firmen Bergbaukonzessionen in dem Gebiet, mit der Folge, dass sich der Widerstand verstärkte. 2007 untersagte das Ministerium für Bergbau und Öl dem kanadischen Unternehmen Ascendant Copper alle Bergbautätigkeiten im Intag. Sieben Jahren später erteilte das Umweltministerium dem chilenischen Staatsunternehmen Codelco und dem ecuadorianischen Staatsunternehmen Enami erneut eine Abbaulizenz. Anhaltender lokaler Widerstand und Klagen sorgten dafür, dass das Provinzgericht von Imbabura 2023 die Lizenz wieder aufhob.

Zumindest vorübergehend ist der Kupferbergbau damit gestoppt. Das Ziel von Präsident Noboa war, Genehmigungsprozesse zu beschleunigen, NGOs zu schwächen und Bergbau- vor Umweltinteressen zu stellen. Die Bevölkerung Ecuadors hat sich jetzt in dem Referendum klar dagegen ausgesprochen.

27.10.2025

Nicht nachmachen!

Was Deutschland von dem Umgang der japanischen Regierung mit der demografischen Krise lernen kann

Erstmals in seiner Geschichte hat Japan mit Sanae Takaichi eine Ministerpräsidentin. Das klingt nach gesellschaftlichem Fortschritt, waren Politik und Wirtschaftsleben des Landes doch stets männerdominiert und eine Gleichstellung der Geschlechter eher ein Fremdwort. In dem „Gläserne-Decke-Index“ des britischen Magazins Economist, der anhand von zehn Kriterien vergleicht, wie gut sich Frauen gegenüber Männern im Berufsleben behaupten können, findet sich Japan auf Platz 27 der 29 OECD-Mitglieder.

Doch der erste Eindruck täuscht. Takaichi gilt als ultrakonservativ. Zwar möchte sie mehr Frauen in Regierungsfunktionen sehen, hält aber wenig davon Frauen im Berufsleben zu fördern, weil es der traditionellen Familie schade. Zudem macht sie sich für eine restriktive Zuwanderungspolitik stark.

Angesichts den demografischen Wandels ist beides keine gute Idee. Kaum ein Land der Welt altert und schrumpft so stark wie Japan. Japanerinnen bekommen im Schnitt nur noch 1,2 Kinder. 2,1 wären für eine mittelfristig stabile Bevölkerung notwendig. 2023 meldeten die Statistikbehörden weniger als 800.000 Geburten, 1974 waren es noch über zwei Millionen. Gleichzeitig liegt die durchschnittliche Lebenserwartung bei fast 85 Jahren. Etwa 100.000 Personen sind 100 Jahre und älter. Im Jahr 2050 dürften es über eine Million sein. Dann gibt es rund doppelt so viele über Hundertjährige wie Einjährige. Zu Mitte des Jahrhunderts werden den Prognosen zufolge jährlich dreimal mehr Menschen versterben, als Neugeborene hinzukommen.

Drei Millionen Einwohner hat Japan in den vergangenen zwei Jahrzehnten bereits verloren. Doch das ist erst der Anfang. Stand heute leben in Japan 123 Millionen Menschen. Das Nationale Institut für Bevölkerung und soziale Sicherheitsforschung geht in der mittleren Variante seiner Vorausberechnungen davon aus, dass es 2070 etwa 36 Millionen weniger sein werden. Dafür aber müssten die Geburtenziffern wieder steigen. Bleiben die Kinderzahlen je Frau auf dem derzeit niedrigen Niveau, könnte der Verlust sogar über 40 Millionen betragen.

Japan und Deutschland sind Pioniere des demografischen Wandels

Die Folgen dieses Wandels ähneln jenen in Deutschland, nur sind sie in Fernost dramatischer: Periphere ländliche Gebiete entleeren sich. Aufgrund der Alterung kommt es zu einem Mangel an Arbeitskräften, während die Kosten für Rente, Pflege und Krankenversorgung steigen. Weil es an Nachwuchs mangelt, sinkt die Innovationskraft des Landes, für die Japan lange berühmt war. Viele Unternehmen haben vor allem gegenüber der Konkurrenz aus China massiv an Wettbewerbsfähigkeit verloren.

Warum aber ist die Geburtenziffer Japans noch niedriger als in Deutschland, obwohl die Regierung seit 1994 verschiedene staatliche Programme auf den Weg gebracht hat, um eine Familiengründung zu erleichtern? Zum einen sind Kinder teuer. Die Kosten für Wohnen, Kinderbetreuung und Bildung sind vor allem in den großen Städten, wo die meisten Menschen leben, extrem hoch. Die japanische Arbeitswelt bedeutet lange Arbeitszeiten. Vor allem von Männern wird oft erwartet, dass sie auch den Feierabend mit Kollegen in Kneipen verbringen. Männer beteiligen sich vergleichsweise wenig an der Haus- und Familienarbeit.

Die Vorstellung der japanischen Gesellschaft vom Familienleben ist nach wie vor traditionell und passt immer weniger zu dem Lebensbild junger Frauen, die häufig gut qualifiziert sind. Das führt dazu, dass sie immer seltener bereit sind, ihre Karriere für eine Familie zu opfern. Die Zahl der Eheschließungen sinkt. Und weil die Kombination „unverheiratet“ und „Kinder bekommen“ in Japan nach wie vor tabuisiert ist, bekommen ledige Frauen so gut wie keine Kinder. Nicht einmal drei Prozent aller Kinder in Japan kommen unehelich zur Welt. In Ländern mit vergleichsweise hoher Fertilität, wie Schweden oder Frankreich, sind es über 50 Prozent.

Japans neue Regierung will dem Nachwuchsmangel vor allem mit finanzieller Unterstützung für Familien entgegentreten, unter anderen mit Steuervergünstigungen. Unternehmen sollen gefördert werden, wenn sie eine Kinderbetreuung für ihre Beschäftigten organisieren. Schon unter der alten Regierung gab es eine Geburtenprämie in Höhe von umgerechnet rund 3.000 Euro. Daneben können die bis zu zweijährige Elternzeit auch Väter in Anspruch nehmen. Das tun allerdings nur 17 Prozent der Männer, meist für einen begrenzten Zeitraum, weil sie ansonsten Karrierenachteile befürchten.

Die Frage ist, ob diese familienpolitischen Anstrengungen Erfolg haben, solange sich die hohe Arbeitsbelastung im Job nicht reduziert und sich die Vorstellungen von Geschlechter- und Partnerschaftsrollen nicht grundlegend verändern. Doch danach sieht es nicht aus. Gesellschaftliche Normen ändern sich nur langsam, auch die neue Premierministerin Sanae Takaichi verspricht hier keinen Wandel. So weigert sie sich, ein Gesetz aus dem 19. Jahrhundert abzuschaffen, das verheiratete Paare verpflichtet, den gleichen Nachnamen (in der Regel den des Mannes) zu tragen. Auch ihr Versuch, nach skandinavischem Vorbild mehr Frauen in die Regierung zu holen, blieb in der Ankündigung stecken: In ihr 19-köpfiges Kabinett hat sie gerade mal zwei Frauen berufen.

Zuwanderung – lieber nicht

Alle weit entwickelten Industrienationen verzeichnen mehr oder weniger niedrige Geburtenziffern und eine alternde Erwerbsbevölkerung. Die allermeisten versuchen die damit verbundenen Probleme für den Arbeitsmarkt durch Zuwanderung abzufedern. Japan ist auch hier sehr restriktiv, was sich unter Takaichi nur wenig ändern dürfte. Alle Parteien und insbesondere die Gewerkschaften lehnen Zuwanderung ganz oder weitgehend ab. Typisch für diese Überzeugung sind die Worte des früheren Premierministers Jun’ichirō Koizumi: „Nur weil es einen Mangel an Arbeitskräften gibt, bedeutet das nicht automatisch, dass wir ausländischen Arbeitern erlauben sollten, ins Land zu kommen.“

In dem Land, in dem mehr als 30 Prozent der Einwohner über 65 Jahre alt sind, fehlt es vor allem an medizinischem Personal und Pflegekräften. Auch im Baugewerbe, in der Industrie, in der Landwirtschaft, im Tourismussektor und der Gastronomie sowie der Forschung bleiben viele Stellen unbesetzt.

Insgesamt leben in Japan lediglich drei Millionen Ausländer, das sind gerade mal 2,3 Prozent der Bevölkerung. Da nur sehr wenige Ausländer einen japanischen Pass beantragen können (2023 gab es gerade mal 8.800 Einbürgerungen), liegt der Anteil der Bewohner mit Migrationshintergrund kaum höher. Zum Vergleich: In Deutschland haben etwa 30 Prozent aller Bürgerinnen und Bürger einen Migrationshintergrund, sie sind also Ausländer oder mindestens ein Elternteil wurde mit nichtdeutscher Staatsangehörigkeit geboren.

Die neue Regierung hat eine klare Vorstellung von der künftigen Zuwanderungs- und Ausländerpolitik. Sanae Takaichi streitet zwar nicht ab, dass Japan aufgrund des Fachkräftemangels auf Zuwanderung angewiesen ist. Diese habe aber in einer „gesellschaftlich geordneten Koexistenz“ mit der einheimischen Bevölkerung zu erfolgen. Mit anderen Worten: Die Regierung will die absolute Kontrolle behalten, wer ins Land kommt und wie lange sie oder er dort bleibt. Integration bedeutet eine komplette Anpassung an die japanische Lebensweise. Aber gute Integration macht Zugewanderte noch lange nicht zu Japanern.

Die dringend notwendigen Arbeitskräfte holt Japan im Wesentlichen über ein Trainee- und ein Arbeitsvisa-Programm ins Land. Trainees oder Praktikanten stammen in der Regel aus ärmeren asiatischen Ländern wie Vietnam, Indonesien, China, Nepal oder Bangladesch. Nach offizieller Lesart sollen sie in Japan praktische Fähigkeiten erlangen, um dann in den Ländern ihrer Herkunft zur wirtschaftlichen Entwicklung beizutragen. Tatsächlich aber landen sie meist als billige Arbeitskräfte in der Landwirtschaft, der Fischerei, der Altenbetreuung oder in der Textilindustrie. Nach spätestens fünf Jahren müssen diese „Praktikanten“ Japan wieder verlassen. Organisationen wie Human Rights Watch haben dieses System immer wieder als Ausbeutung kritisiert.

Die neue Regierung möchte dieses System ab 2027 durch das Employment for Skill Development Programme ersetzen. Es soll den ausländischen Arbeitskräften bessere Karrierechancen bieten, aber wie schon das Trainee-Programm vor allem den Arbeitskräftemangel in ausgesuchten Branchen beheben und Japans Image im internationalen Wettbewerb um Fachkräfte verbessern. Auch dieses Personal darf erst einmal nur für drei Jahre im Land bleiben.

Bei guter Ausbildung und ausreichenden japanischen Sprachkenntnissen können die Kräfte fünf Jahre bleiben, für die ganze Zeit bleibt jedoch der Familiennachzug untersagt. Dieser wird erst möglich, wenn die Ausländer in ausgewählten Branchen wie dem Schiffbau tätig sind, sich weiter qualifizieren und es schaffen, in den Status der „Specific Skilled Worker (Type 2)“ aufzusteigen und damit auch dauerhaft in Japan bleiben dürfen. Etwas leichter haben es Akademiker und IT-Fachkräfte, die über „Highly Skilled Professional Visa“ ins Land kommen können.

All diese Hürden haben einen Zweck: Es soll nicht der Eindruck entstehen, die Programme eröffneten einen Weg zur Einwanderung. Temporäre Migranten sollen gar nicht erst auf die Idee kommen, in Japan eine neue Heimat zu finden und Japaner zu werden. Es gilt nach wie vor das Diktum aller bisherigen japanischen Regierungen: Japan ist kein Einwanderungsland und hat dementsprechend auch keine Einwanderungspolitik. Das Land legt großen Wert auf eine ethnische Homogenität und betrachtet Einwanderung als Bedrohung der Einheit und der öffentlichen Ordnung.

Man könnte diese Politik als xenophob bezeichnen. Problematisch ist sie, weil sie der Öffentlichkeit suggeriert, Einwanderung sei nicht nötig. Tatsächlich aber lassen die Reformen der letzten Jahre in geringem Maße Einwanderung durch die Hintertür zu, auch wenn sie nicht so heißen darf. Die gegenüber Ausländern tendenziell skeptische Bevölkerung wird also überhaupt nicht darauf vorbereitet, dass die Zahlen der ausländischen Arbeitskräfte wegen des demografischen Wandels notgedrungen steigen werden. Die Lücke zwischen politischem Anspruch und Realität wächst weiter.

Ein weiteres Problem ist, dass bei den Programmen Integration nicht auf dem Plan steht. Das dürfte ähnliche Folgen haben wie bei der deutschen Gastarbeitermigration von 1955 bis 1973. Auch dabei war ursprünglich geplant, dass die „Gäste“ nach getaner Arbeit Deutschland wieder verlassen. Viele haben das aber nicht getan. Sie und ihre Nachfahren wie auch das ganze Land leiden bis heute darunter, dass Integration lange kein Thema war.

Der demografische Wandel ist ein internationales Phänomen, dem sich letztlich kein Land entziehen kann. Er bedeutet große Herausforderungen, die zu Problemen werden, wenn sie nicht rechtzeitig erkannt und angepackt werden. Deutschland hat das bislang bestenfalls mittelmäßig gemacht. Aber deutlich besser als Japan. Von Japan lernen heißt: nicht die gleichen Fehler machen.

06.06.2025

Wer macht eigentlich in Zukunft die Arbeit?

Ohne Zuwanderung droht der Wirtschaft Ungemach

Bundesinnenminister Alexander Dobrindt unternimmt derzeit große Anstrengungen ein Wahlkampfversprechen einzulösen und die Migration nach Deutschland zu begrenzen. Die AfD im Nacken und die Probleme der irregulären Zuwanderung vor Augen, mag es für den CSU-Politiker dafür gute Gründe geben.

Dummerweise gerät dabei eine vermutlich wichtigere Frage in den Hintergrund: Wie lässt sich die Zuwanderung nach Deutschland gezielt erhöhen? Denn ohne eine verstärkte Migration von Menschen aus anderen Ländern ist die hiesige Volkswirtschaft angesichts des demografischen Wandels kaum am Laufen zu halten. Die Wirtschaftsweise Ulrike Malmendier beispielsweise sieht in dem anschwellenden Fachkräftemangel „das Haupthemmnis für Wirtschaftswachstum in Deutschland“.

Steigende Lebenserwartung und sinkende Geburtenziffern lassen die Bevölkerungen in praktisch allen Ländern der Welt altern. In über 100 Staaten sind die Kinderzahlen je Frau bereits unter den Wert von 2,1 gefallen, bei dem eine Bevölkerung mittelfristig aufhört zu wachsen, solange es keine Zuwanderung gibt. In den wichtigsten Wirtschaftsregionen, in den USA und Kanada, in China, Japan, Südkorea sowie in Europa wird die Zahl der Menschen im typischen Erwerbsalter bis 2050 um 360 Millionen schrumpfen. Schwellenländer wie Brasilien, Vietnam, Bangladesch oder die Türkei werden diesem Trend demnächst folgen. Überall werden dann Arbeitskräfte fehlen. Um Zuwanderer wird ein internationaler Wettbewerb entbrennen. Wer heute eine migrationsfeindliche und wenig integrative Politik betreibt, dürfte bald schon zu den Verlierern gehören.

Pionier im demografischen Wandel

Deutschland ist nicht nur Vorreiter im demografischen Wandel, es hat auch eine lange Erfahrung mit Zuwanderung. Seit 1972 versterben hierzulande (Ost und West zusammengerechnet) in jedem Jahr mehr Menschen, als Kinder zur Welt kommen. Ohne Zuwanderung hätte die Einwohnerzahl längst schrumpfen müssen – von 72 Millionen Einwohnern im Jahr 1972 auf mittlerweile ungefähr 55 Millionen. Tatsächlich aber leben heute zwischen Rügen und dem Bodensee gut 84 Millionen Menschen, darunter 21 Millionen mit Migrationsgeschichte, also Personen, die entweder direkt zugewandert sind oder deren beide Elternteile seit 1950 nach Deutschland in seinen heutigen Grenzen eingewandert sind. Sie machen rund ein Viertel der Gesellschaft aus.

Ein Deutschland ohne Zuwanderung, von dem manch ein Bürger oder eine Bürgerin träumen mag, wäre ein völlig anderes Land, eine Art Altersheim mit völkischer Identität. Es gäbe mehr Parkplätze, weniger Staus, aber auch weniger Arbeitskräfte und einen deutlich höheren Anteil von Ruheständlern. Die Wirtschaft wäre weniger innovativ und weniger produktiv, der Wohlstand geringer.

Der seit 1972 anhaltende Überschuss der Sterbefälle über die Geburten weitet sich seit Jahren aus. Lag er 2000 noch bei 72.000, waren es 2024 bereits 330.000. Das Statistische Bundesamt schätzt, dass es 2055 etwa 540.000 mehr Todesfälle als Geburten geben wird, denn bis dahin werden die geburtenstarken Jahrgänge der Babyboomer auf ihre letzte Reise gehen, während die Geburtenziffer kaum wesentlich steigen dürfte. Sie liegt seit einem halben Jahrhundert mehr oder weniger zementiert bei etwa 1,4 Kindern je Frau.